前天晚上,一条以前就埋下伏笔的新闻占据各大网站头条——据有关部门证实,中央编译局局长衣俊卿因为生活作风问题,不适合继续在现岗位工作,已免去其中央编译局局长职务。…[详细]

这位中国马克思主义哲学研究领域的翘楚,为何会和许多非学术型官员一样,以桃色丑闻结束自己的政治生涯?

2005年,由人民出版社出版的《现代化与日常生活批判》,是衣俊卿的代表作。书中有提及男女间关系以及衣对于这类关系态度的部分:“已婚男女或一方为已婚而另一方为未婚的男女间的婚外恋情、通奸、偷情,是日常语言交谈中最富有刺激性的话题。尤其在不大重视个人隐私权的民族或人群中,人们往往会投入令人意想不到的精力和时间,不厌其烦、喋喋不休地谈论这类桃色新闻……在相对传统的社会中,对于偷情通奸、婚外恋情的这种谈论,往往会导致男女当事人无法抬头做人,甚至身败名裂,再无前途可言。”

衣俊卿在书中还写道“完满和谐的爱情会使人家庭美满,事业有成,而无法结合的恋情、被压抑的情感和破裂的爱情又往往会导致变态的、失衡的、绝望的人生。”估计连衣俊卿自己都没想到,那个让他们的人生“变态、失衡、绝望”的人,出现在2011年。

去年11月,一份署名为“中央编译局女博士后常艳”的长文,因披露了大量常艳与衣俊卿的交往细节,引发关注。在这篇题为《一朝忽觉京梦醒,半世浮沉雨打萍》、长达十余万字的文章里,实名描述了其与衣俊卿的感情史,包括17次在酒店开房的细节。2个多月后的1月17日,一条简短的消息“中央编译局局长衣俊卿因为生活作风问题,不适合继续在现岗位工作,已免去其中央编译局局长职务”部分证实了这篇12万字文章的真实性,冷却了的过时“八卦”再度成为热点。

现在看来,衣俊卿书中的这些话真是一语成谶。…[详细]

《钱江晚报》昨日发表题为《满嘴马列 满腹盗娼》的评论员文章,因标题犀利、对比感强,在网络上有不错的传播效果,也由此引发了两种截然相反的观点:一是支持评论文章观点,认为衣俊卿伪君子,表里不一;另一种认为衣俊卿实为常艳所害,不应站在道德高地乱批,并生发出对衣的同情。

仔细研读常艳的长文后(由于目前此文是两人交往过程、细节唯一的消息源,姑且存疑地使用),不难发现这两种观点都有失偏颇。在《满嘴马列 满腹盗娼》中,全文都在抨击衣俊卿,“以为睡了别人开的17次房、收了人家6万元钱这样的小事,能够轻易摆平”,这样的表述似乎让人觉得常艳为无辜的受害者、被动的接受者。但在常艳的描述中,主动订好宾馆房间、享受婚外情的过程、送以超出一般关系的贴心礼物,这些投怀送抱的行为,都至少证明了在双方关系破裂之前,她是有极强的主观意愿的。

而放大常艳的主观意愿,认为“坐怀不乱”不符合男性本能的人,忽视了两个重要的前提:1,衣俊卿不是普通民众,作为副部级官员,除了应该受到已婚男士行为不端的传统指责外,还要考察其中和公权力牵扯的部分,更应细细苛责;2,此事可能涉及到贿赂(含性贿赂),这不仅仅是道德问题,还是法律问题。…[详细]

对于大多数人而言,中央编译局是一个陌生的单位,它是中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局的简称。作为中央直属的副部级部门,它的主要工作是编译和研究马克思主义经典著作,翻译党和国家重要文献和领导人的著作。常艳和衣俊卿的结识,“牵线人”是中央编译局的博士后科研工作站。所谓“博士后科研工作站”是指在企业、科研生产型事业单位、少数政府部门和特殊的区域性机构内,经批准可以招收和培养博士后研究人员的组织。

2010年12月,国家人力资源和社会保障部以及全国博士后管理委员会对全国935个博士后科研流动站和521个博士后科研工作站进行了综合评估,在521个博士后科研工作站中,中央编译局博士后科研工作站综合评估成绩名列第8位。

人大博士毕业的常艳于2011年面试了中央编译局博士后科研工作站,我们在中央编译局官网上发现一份05年出台的《中央编译局博士后管理工作暂行规定》,其中第七条录用标准中写道“博士后的录用,由我局学术评审委员会以及合作导师组成专家小组,专家小组根据局长办公会下达的当年招收博士后名额对申请者的全面素质、科研能力、学术水平进行面试考核,择优录用。”

中央编译局博士后科研工作站的网站上,衣俊卿参加博士后面试的照片

中央编译局博士后科研工作站的网站上,衣俊卿参加博士后面试的照片 而常艳关于面试过程有如下描述“杨金海(常艳直接指导老师,现任中央编译局秘书长)在面试前给衣俊卿说了自己的倾向,招那个男生,别招我,怕我将来要在北京找工作,很麻烦(与我一同报考杨老师的只有那个男生),这是后来我与衣老师走得很近了之后他告诉我的,也就是说,在我进那个会议室的门之前,结果是定了的。”

而“在北京找工作麻烦”显然和“全面素质、科研能力、学术水平”这些考核标准无关,也正是这样不公正的面试过程,让常艳直接产生了找衣俊卿帮忙并首次行贿1万元的想法。…[详细]

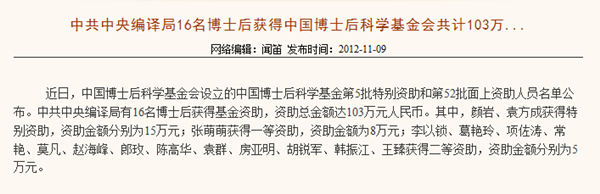

根据《中央编译局博士后管理工作暂行规定》,博士后的收入来源是“我局给予进站博士后每年3万元的生活补贴和科研经费”。除此固定收入外,由中国博士后科学基金会设立的中国博士后科学基金,是一笔重要的资金来源。截止2012年11月,中央编译局博士后工作站先后有52人获得博士后科学基金资助,其中3人获得特别资助,8人获得一等资助,41人获得二等资助,共获得资助金总额247万元,申报成功比例在全国博士后科研工作站和流动站中名列前茅。

申报基金,需要提交课题,常艳提交的课题是《恩格斯晚年社会发展理论研究》,在常艳的描述中,衣俊卿当初听到此课题的反应是“衣老师一听到我的选题是受学界其他老师的启发而来,一改先前对我的友好态度,很不客气地转头对柴方国(编译局马列部主任)说:“这不就是咱们做的那个嘛!”。

正是衣俊卿对课题不看好的表态,让常艳觉得“有求于人”。根据中央编译局官网的文件,最终能决定课题能否成功申报科学基金资助的关键就在局长手上。事情的结果是,常艳依然凭借此课题获得了国家博士后科学基金二等资助,资助金额为5万元。下图为常艳获得资助的新闻公告。

中央编译局官网新闻稿

中央编译局官网新闻稿 在人大读博士的时候,常艳说自己很少和高中同学来往,原因是“始终在心里有一个情结,别人是在北京工作、生活,而我只是过客,不想与大家联系”。进入博士站后,如何正式调入中央编译局成为她最为关切的问题。而最大的障碍是“怎么把我的档案从原单位(山西师范大学)拿出来的问题”。

面对困境,常艳又求助衣俊卿,衣提出的解决办法是“找山西省的领导令政策(现任山西省政协副主席),请令给武海顺校长(现任山西师范大学校长)打招 呼。”而根据全国博管办《博士后管理工作规定》,要想把档案由原单位调出,需要博士后出具接收单位(有独立人事权的单位)的接收函,这又需要衣俊卿的帮忙。

此时,常艳想到的是“天下没有免费的午餐,既然我想来北京,想来编译局,就应该付出代价(博士毕业就死心塌地回原单位了,因为“热爱”学术,也被一堆人夸为是棵好苗子,我就真以为自己可以出来奋斗一番的),这是游戏规则。”

一门学问有多少人研究、值得投入多大精力研究,本该由市场来调剂。但是马列主义作为一门学问在我国享有尊崇的地位,在国家375个二级学科中,与马列主义相关的就包括“马克思主义哲学”、“政治经济学”、“马克思主义民族理论与政策”、“马克思理论与思想政治教育”;各种研究马列主义的官办研究所、研究院、甚至像中央编译局这样的研究局更是多如牛毛。在如此强大的研究力量以及60多年(中央编译局就成立于1953年)的长时间研究下,马列主义作为一门学问是不是“足够”被研究,就成了一个问题,搞不好就会沦为“红学”研究“发展”到数书中出现多少个厕所的无聊境地。

而不管是经营还是科研,脱离市场越远则意味着权力干预的机会越多,这是常识。…[详细]