仅因媒体提及此人曾有精神病史,大部分人就表达出两种焦虑

由于涉事医院和当地警方拒绝向媒体进行信息披露,目前可知的有效信息还十分有限,只能确定此案和医患纠纷无关,并且犯罪嫌疑人有精神病医院的就诊记录“(他)2006年曾先后在唐山、北京等医院住院治疗”。

涉事医院楼下

涉事医院楼下“精神病者”犯罪,很多人第一直觉就是会逃脱制裁,但有在精神病医院的就诊记录和最后能免于刑责,中间还隔着非常远的距离。首先,有就诊记录不代表当时就真的患有精神疾病;而即使当时患有精神疾病,不代表8年后没有康复;即使没有康复,也不代表嫌疑人在作案时,处于发病状态。

刑法对精神病人杀人的规定,简单来说就是三条:如果在不发病时杀人,负全部刑责;如果在半发病状态下杀人,可以减轻处罚;如果完全发病状态下杀人,不负刑责。可见,只有最后确定,此案的犯罪嫌疑人是在完全发病的状态下,才可以不负刑责。

认为精神病不能成为免死金牌的网友

认为精神病不能成为免死金牌的网友但是,在此案新闻的跟帖下,以及在以往类似的新闻中,很多人都表达了两种焦虑。其一,认为,为什么精神病人杀人就可以免责,精神病不应该成为免死金牌(如上图观点);其二,人类对精神领域的研究还很浅薄,对精神病的认定存在质疑(如下图观点)。

质疑精神疾病医疗鉴定的网友

质疑精神疾病医疗鉴定的网友这两种焦虑,都有合理成分

从法律角度看,担心“武疯子”逃脱法律制裁的忧虑不是没有道理

欠债还钱,杀人偿命,这是很多人的朴素认识。一些人认为,我不管你是不是精神病,既然你杀(伤)了人,并且有可能继续杀(伤)人,为什么法律要进行区别对待?

这种观点是错误的。

在法律上,刑事责任的承担,必须以行为人的行为能力为前提,而发病或者半发病期间的精神病人,恰恰是在行为能力上存在缺陷,他们或是完全无行为能力者,或是部分丧失行为能力者。这就和未满十四周岁的人犯罪不承担任何刑事责任,是一个原理。虽然随着时代的发展,14岁的年龄线有降低的必要,但本质上,还是要对缺乏行为能力的人,提供救济、表达宽容。

但是,细看法条,民众对这块产生忧虑,并不是没有道理。例如,刑法规定,“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚”。从条文来看,何谓“尚未完全丧失”有很大解释空间,这又将直接影响到“可以从轻或者减轻处罚”,会赋予法官很大的自由裁量权。由于对司法系统的不信任,这里面的可操作空间,成为了一些人忧虑的理由。

如果让“武疯子”因为法律的漏洞而逃脱制裁,甚至出现多次肇祸的情况,那么这种不安全感,很容易让人支持“不管是不是精神病发病期,只要犯了罪都一视同仁”的论调。

从医学技术角度看,对精神病的认定存在质疑,更可支持

人类对于精神系统的研究,尚处于蹒跚学步的阶段。即使是精神病学界,目前对精神病的认识也还非常幼稚,精神病的发病机制仍然是一个谜,它并不像其他疾病一样有着坚实的科学基础。

在有些精神病的鉴定过程中,鉴定人员无法通过细胞递质、基因等生物学上的客观指标来判断一个人是否属于有精神障碍。

这种不准确,在国内更为明显。按照国际惯例,诊断病理结果要按《国际精神与行为障碍分类(ICD-10)》的标准,对诊断出的病情进行国际编码标注。而因为精细和繁多,国内的精神医师一直不习惯用国际精神疾病分类法。

正是因为上述原因,在司法实践中,精神病的司法鉴定总是一次又一次地重复进行,而且每一次鉴定的结论可能都不相同。比如江苏南通市发生的亲姐姐把浓硫酸泼向亲妹妹和母亲等3人的毁容案,此案前后做了5次精神病司法鉴定,出现4个不同鉴定结果,其中两次鉴定结果针锋相对:一个认为嫌疑人“患精神分裂症,无责任能力”,一个认为她“无精神病,有完全责任能力”。

抛开个例,这种情况也常出现。新疆法医精神病司法鉴定所在一篇研究报告中提到,在搜集到的数十个精神病重复鉴定案例中,两次鉴定结论不一致的占到70%。而北医六院教授李从培也曾分析过104个重复鉴定案例,发现鉴定不同的有78例次,占75%。2011年2月出版的《中国精神障碍者刑事责任能力评定案例集》就坦然承认,司法精神病鉴定技术因受到学科发展的限制,对同一案例出现各抒己见的不同鉴定结论的情况十分常见,这就必然对司法部门顺利结案带来影响,更使社会公众对司法精神病鉴定结论可信性产生质疑。

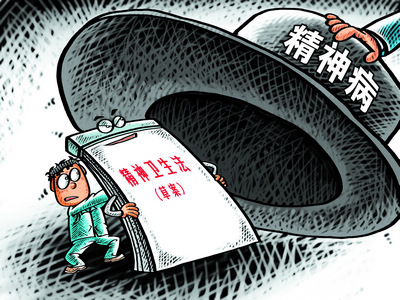

去年出台的《精神卫生法》,更加重了焦虑

《精神卫生法》堵住了“被精神病”的可能,却放纵了必要的强制收治

长期以来,由于地方政府维稳压力巨大,出现了一些上访户“被精神病”的畸形生态,形成了很大的舆论批评。中国政法大学教授洪道德曾表示,以往对精神病人犯罪案件,绝大多数经公安机关启动精神鉴定,由公安机关负责人审批签字后,送到警方下属的强制治疗机构进行强制医疗。法律界普遍认为,只需要某个机构单独审核单独作出判断,没有其他司法层面的约束,相当于一种权力得不到制约,很有可能导致滥用。

《精神卫生法》在堵住了被精神病可能的同时,也带来了另一个问题。

《精神卫生法》在堵住了被精神病可能的同时,也带来了另一个问题。而千呼万唤于去年5月1日终于实施的《中华人民共和国精神卫生法》规定,精神障碍的住院治疗实行自愿原则。病人自己决定接不接受治疗、什么时候出院。如果医疗机构或警方坚持认为还要继续住院治疗,也需要说服监护人同意,如果得不到同意,就只能让其签字后出院。这个时候,如果公安、医疗机构还坚持认为需要继续治疗,有可能涉嫌强制医疗。

这确实在根本上堵住了“被精神病”的可能,但与此同时,也带来了一个更大的隐忧:对于那些真正的精神病患者,由于不可能被强制收治,而他们在各自家庭也得不到很好的照料,岂不是放任他们危害社会?

比如,从湖南投奔姐姐的精神病患者小吴,住在云南昆明丰宁社区。6年来,他不停地扬言要到幼儿园砍人,派出所每天派民警跟踪,以防小吴肇祸。去年,派出所把他送回湖南老家,没多久又来了。今年初再次送回去,两个月前他又回到昆明。对于小吴这样的患者,要不要对其实施强制医疗?

精神病患者对社会最大的伤害,不是切实的、已经造成的伤害,而是让社会形成的一种普遍恐慌。上文提到的那两种焦虑,实际上正是来自这种恐慌。由于《精神卫生法》杜绝了对精神病患者强制收治的可能,民众的焦虑感正在增加。

用界定病人刑责来舒缓焦虑,不如强调监护人责任、公共安全管理

现实中精神病人犯罪,大多与监护人履职不力相关

根据目前的立法安排,监护人只对精神病人造成他人伤亡承担民事责任,无需承担刑事责任。对于不负刑事责任的精神病人,监护人虽负有严加看管和及时送医的法定义务,但是实践中精神病人的监护落实并不到位,正是因为监护人对精神病人往往疏于管制和监护,才致使悲剧一再发生。

精神病患者或盲目出走,在街上像乞丐一样衣不蔽体地游荡;或家人有意拒之门外,甚至活生生将病人送到远处它乡,任其流浪社会。这是精神病患者常见的生存模式。

这种监护人责任的缺失,和缺钱有很大关系。上文提到的那位住在丰宁社区的精神病患者,几次去寺庙、幼儿园砍人,派出所派出六七名民警,终于制服了这名患者,强制送去精神病院。但该患者家里收入低,付不起医疗费用,医院不收治。为了不让患者继续肇祸,派出所民警自筹2000多元,才患者住进了医院。

出现精神病人犯罪,不单其监护人出了问题,也意味社会公共秩序的安全存在纰漏

对北京市各级法院1999至2013年审结的47起精神病人案件进行梳理,可以发现近一半的案件发生在街头等公共场所。精神疾病患者病情稳定后,当然应当走向社会,但绝不是不加甄选。

应该由专业人员评估其危险性。比如电工、司机、高空作业或需要注意力高度集中的职业显然是不适合的。尤其让他们从事教师、厨师、医生这种涉及广大人群人身安全的职业,更是不合适,当然,更不能在幼儿园、学校、医院等处工作。

在昨夜发生的惨案中,既然医院不少人都知道犯罪嫌疑人有两次精神病就医记录,为何依然让他作厨师,并且生活在医院里?如果多一些警惕和慎重,7条无辜的生命或许就不会死而不瞑。